شيخنا الكريم.. يسأل السائل سؤالا فيفاجأ بجواب المفتي بحكم يتنافى مع ما يحسه بقلبه، فبأي الداعيين يأخذ هل فتوى القلب أم الفقه؟ وماذا عن الأحاديث المشهورة، ومنها حديث: “استفت قلبك”؟

فتوى القلب وفتوى الفقيه

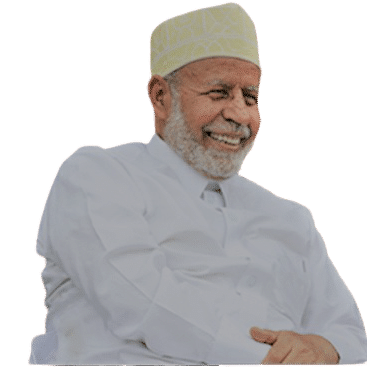

يجيب فضيله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هذه الأحاديث صحيحة، ولكنها لا تقتضي تقديم فتوى القلب على فتوى الفقيه، كيف وقد أمر الله تعالى المؤمنين فقال “وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ” (النحل:43) . ولكن المأخوذ من مجموع هذه الأحاديث أن فتوى القلب إنما يؤخذ بها عند انعدام النص، أو عندما يعلم المستفتي أنه ضلل المفتي فأفتاه على ظاهر قوله، وهو يعلم أنه زيف عليه، أو عندما يعلم أن هذا المفتي يفتي بهذه الفتوى رغبا في مطمع، أو رهبا من مغرم.

ثم إن هذا ليس لكل قلب، ولكن لمن كان يملك قلبا مثل قلب وابصة الذي أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم– بذلك، “فعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم– فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟، قلت: نعم، قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك“، أخرجه الإمام أحمد في المسند، والدارمي، وأبو يعلى.

ويقول فضيلة الشيخ القرضاوي في كتابه “موقف الإسلام من الإلهام والرؤى”: حديث وابصة: “اسْتَفْتِ قَلبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ” (رواه الإمام أحمد وغيره، وحسَّنَه النووي في “رياض الصالحين”، وتَبِعَه السيوطي فرمَز له بالحُسْن في جامعه الصغير، وحَسَّنَه الألباني في صحيح الجامع) .

وما في معناه مثل: حديث أبي ثعلبة الخشني: قلتُ يا رسول الله، أخْبِرْنِي ما يَحِلُّ لي، وما يُحَرَّم عليَّ؟، فقال: “البِرُّ ما سَكَنَتْ إليه النفس، واطْمَأَنَّ إليه القَلْب، والإثْمُ ما لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النفس، ولم يَطْمَئِنَّ إليه القلب، وإِنْ أفْتَاكَ الْمُفْتُونَ”، رواه الإمام أحمد “4/194″، وجوَّد إسناده ابن رجب في الجامع “2/95”. ومثل حديث أبي أمامة قال: “قال رجل: يا رسول الله، ما الإثْم؟ قال: إذا حاكَ في صَدْرِك شيء فدَعْهُ“، قال ابن رجب: خرَّجَه الإمام أحمد، وابن حبان في صحيحه، وإسناده جيد على شرط مسلم.

وأقوى من ذلك كله حديث النواس بن سمعان عند مسلم “2553”، وفيه: “والإثم ما حاكَ في نَفْسِك، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه الناس”. والاستدلال به على أن فتوى القَلْب مُقَدَّمَة على فتوى المُفْتِي بحُكْم الشرع استدلال مردود، وتحريف للكَلِم عن مواضعه للآتي:

- أولا: لأن الحديث -كما نقل المناوي عن حُجَّة الإسلام- لم يَرُدَّ كل أحد لفتوى نفسه، وإنما ذلك لوابصة في واقعة تَخُصُّه. (فيض القدير: 1/495) أي أن الحديث لم يَجِئ بلفظ عام، بحيث تُؤْخَذ منه قاعدة عامَّة، بل جاء في واقعة مُعَيَّنة لشخص مُعَيَّن، ووقائع الأعيان لا عموم لها، كما هو مُقَرَّر في الأصول.

- ثانيا: على فَرْض العُموم، فموضع هذا فيما لا نَصَّ فيه، ولا حُجَّة شرعية، وإلَّا وجب اتِّباع الشرع، قال تعالى: “اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ” (الأعراف: 3)، وقال سبحانه: “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” (النحل:43)، فكيف يُوجِبُ الله تعالى سؤالهم، ثم نَتْرُك أَجْوِبَتَهُمْ وفَتَاوَاهُمْ إلى فَتاوَى قُلُوبِنا؟ وقال تعالى: “فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ” (النساء:59)، ولم يقل: رُدُّوهُ إلى خَوَاطِرِكُمْ وأحاديث قُلُوبِكُمْ.

- ثالثا: أنَّ المُفْتِي يَبْنِي فَتْواهُ على ظاهر الحال، كما يَعْرِضُه له السائل، وقد يكون هناك أمور خَفِيَّة لا يَطَّلِع عليها، لعلَّه لو عَرَفَها لغَيَّر فَتْواه، والمُسْتَفْتِي هو الذي يَعْرِفُها، ولذلك تَظَلُّ نَفسُه قَلِقَةً غير مُطْمَئِنَّة بما أُلْقِي إليه من فَتْوَى، ففَتْوَى المُفْتِي هنا مثل قضاء القاضي الذي يحْكُم بالظاهر، ويَقْضِي على نَحْوِ ما يَسْمَع، ولكنه لا يَجْعَل الحرامَ حلالا لمن اسْتَقْضَاه إذا كان ألْحَنَ بحُجَّتِه من خَصْمِه صاحب الحق.

وبهذا يكون الاستدلال بالحديث على حُجِّيَّة الخواطر والإلهامات في مُواجَهة أدِلَّة الشرع استدلالا باطلا.

يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في شرح حديث وابصة:

“اسْتَفْتِ قَلْبَكَ”: فَدَلَّ حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فمَا سكَن إليه القَلْب، وانْشَرَح إليه الصدر، فهو البِرُّ والحَلال، وما كان خِلاف ذلك فهو الإثم والحرام، وقوله في حديث النَّوَّاس بن سَمْعَان: “الإثْمُ ما حاكَ في الصدر، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِع عليه الناسُ” إشارة إلى أن الإثم ما أَثَّر في الصدر حَرَجا وضِيقا وقَلَقا واضطرابا، فلم يَنْشَرِح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مُسْتَنْكَر بحيث يُنْكِرُونَه عند اطِّلاعِهِم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما اسْتَنْكَرُه الناس على فاعِلِه وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حَسَن، وما رآه المؤمنون قَبِيحا فهو عند الله قبيح. (أورده الهيثمي في الحج “1/177، 178″، وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، ورجاله مُوَثَّقُون. وصحَّحه الحاكم “3/78،79″، ووافَقَه الذهبي) .

وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: “وإنْ أفْتَاكَ الْمُفْتُونَ”: يَعْنِي أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثم، وإنْ أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مُستنكَرًا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضا إثما، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممَّن شُرِح صدرُه للإيمان، وكان المُفْتِي يُفْتِي له بمُجَرَّد ظَنٍّ، أو مَيْل إلى هَوى، من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المُفْتَى به دليل شرعي، فالواجب على المُسْتَفْتِي الرجوع إليه، وإن لم ينشرِحْ له صدره، وهذا كالرُّخَص الشرعية؛ مثل: الفِطْر في السف.